2025年度科目Ⅰエネルギー総合管理及び法規の問題の解答と解説です。

- 科目Ⅰ エネルギー総合管理及び法規

- 問題1 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び命令

- 問題2 エネルギー情勢・政策、エネルギー概論

- 問題3 エネルギー管理技術の基礎

- (1)工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準

- (1)解説と解答

- (2)気体の比熱

- (2)解説と解答

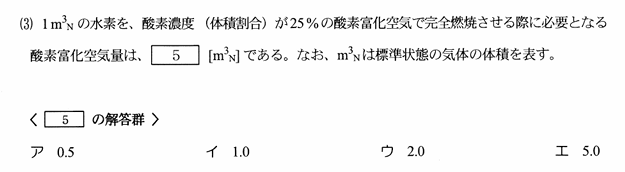

- (3)酸素空気量の計算

- (3)解説と解答

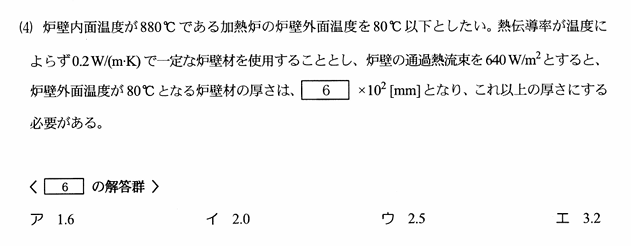

- (4)熱伝導の計算

- (4)解説と解答

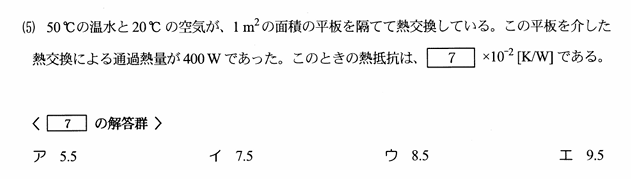

- (5)熱抵抗の計算

- (5)解説と解答

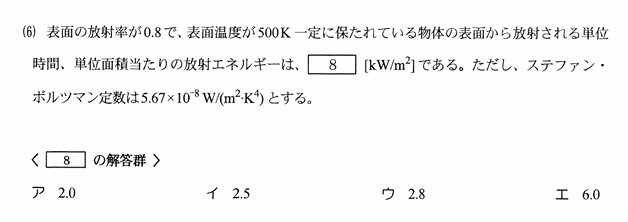

- (6)ステファン・ボルツマンの計算

- (6)解説と解答

- (7)乾き度の定義

- (7)解説と解答

- (8)換算蒸発量の計算式

- (8)解説と解答

- (9)火力発電燃料の計算

- (9)解説と解答

- (10)空気調和設備

- (10)解説と解答

- (11)三相誘導電動機の計算

- (11)解説と解答

- (12)平均電力の計算

- (12)解説と解答

- (13)変圧器の損失

- (13)解説と解答

- (14)コンデンサの計算

- (14)解説と解答

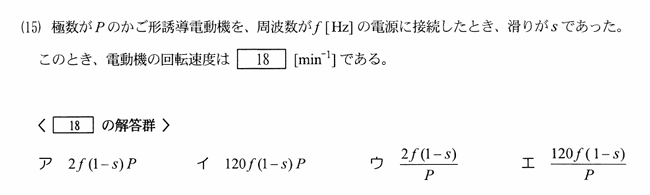

- (15)電動機の計算式

- (15)解説と解答

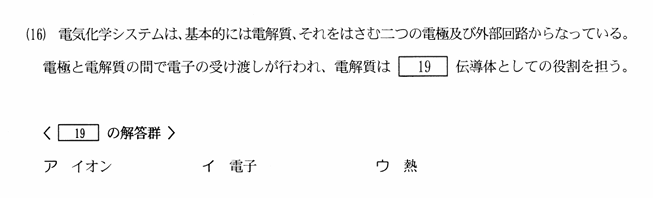

- (16)電気化学システム

- (16)解説と解答

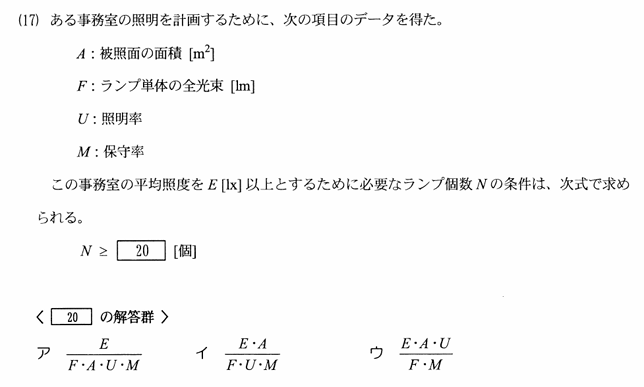

- (17)照明の計算式

- (17)解説と解答

科目Ⅰ エネルギー総合管理及び法規

一般財団法人 省エネルギーセンター

令和7年度(2025年度)エネルギー管理士 科目Ⅰ エネルギー総合管理及び法規

問題1 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び命令

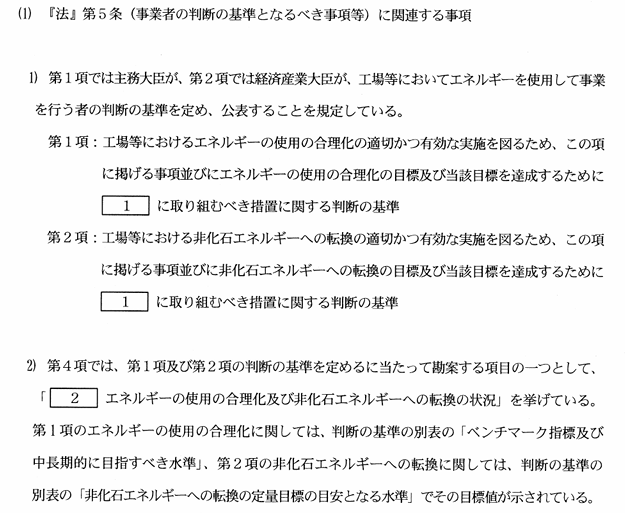

(1)「事業者の判断の基準」に関連する事項 1)2)

(1)1)2)解説と解答

第5条「事業者の判断の基準となるべき事項等」に関する問題です。

第五条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標(エネルギーの使用の合理化が特に必要と認められる業種において達成すべき目標を含む。)及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

2 経済産業大臣は、工場等における非化石エネルギーへの転換の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに非化石エネルギーへの転換の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

4 第一項及び第二項に規定する判断の基準となるべき事項並びに前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(1)イ 計画的 (2)カ 業種別の

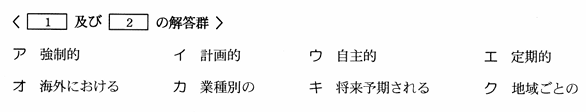

(1)「事業者の判断の基準」に関連する事項 3)

(1)3)解説と解答

第5条「事業者の判断の基準となるべき事項等」に関する問題です。

3 経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の最適化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。

一 電気需要最適化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の最適化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用への転換又は化石燃料若しくは非化石燃料若しくは熱の使用から電気の使用への転換

二 電気需要最適化時間帯を踏まえた電気を消費する機械器具を使用する時間の変更

(3)イ 電気需要最適化

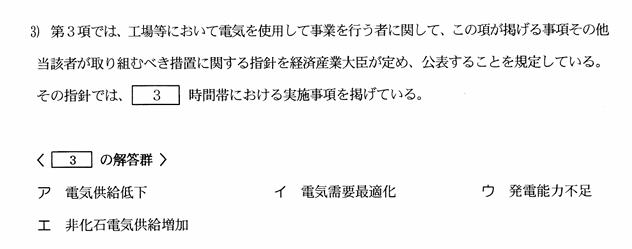

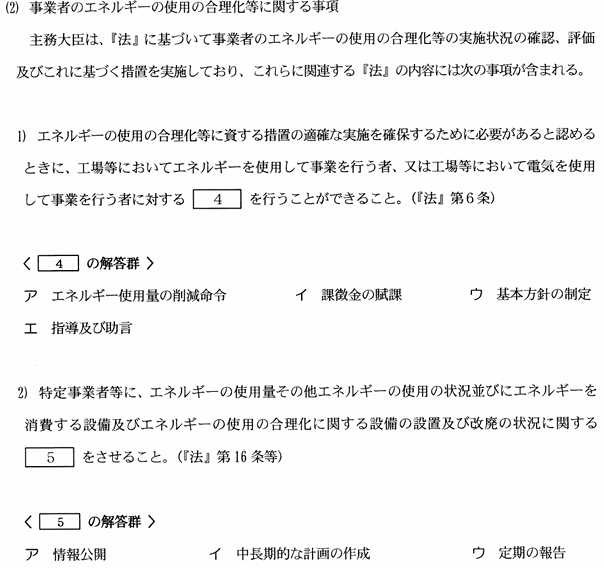

(2)事業者のエネルギーの使用の合理化等に関する事項

(2)解説と解答

第6条 指導及び助言に関する問題です。

第六条 主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化若しくは非化石エネルギーへの転換の適確な実施又は電気の需要の最適化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第三項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。

第16条「定期の報告」に関する問題です

第十六条 特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(4)エ 指導及び助言 (5)ウ 定期の報告

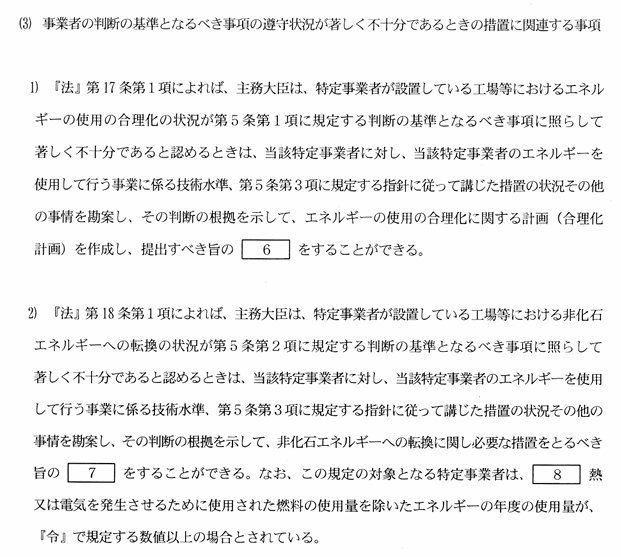

(3)事業者の判断の基準となるべき事項の遵守状況が著しく不十分であるときの措置に関する事項

(3)解説と解答

第17条「合理化計画に係る指示及び命令」に関する問題です

第十七条 主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。

第18条「非化石エネルギーへの転換に関する勧告等」に関する問題です

第十八条 主務大臣は、第十五条第二項に規定する特定事業者が設置している工場等における同項に規定する非化石エネルギーへの転換の状況が第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第三項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、非化石エネルギーへの転換に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

第十五条の2に記された特定事業者の定義について

2 特定事業者(その設置している全ての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量から他の者に供給された熱又は電気を発生させるために使用された化石燃料及び非化石燃料の使用量を除いたエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値未満である者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その設置している工場等について第五条第二項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた非化石エネルギーへの転換(他の者に熱又は電気を供給する者にあつては、当該熱又は電気を発生させるために使用される化石燃料及び非化石燃料に係る部分を除く。)の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

令和5年4月1日施行 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律より掲載

(6)ウ 指示 (7)ア 勧告 (8)カ 他の者に供給された

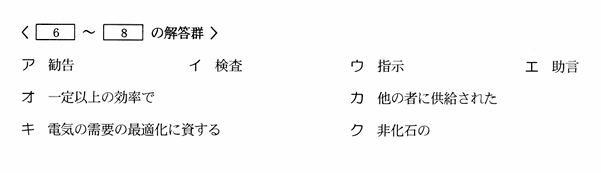

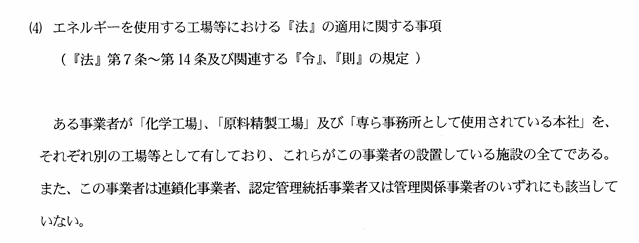

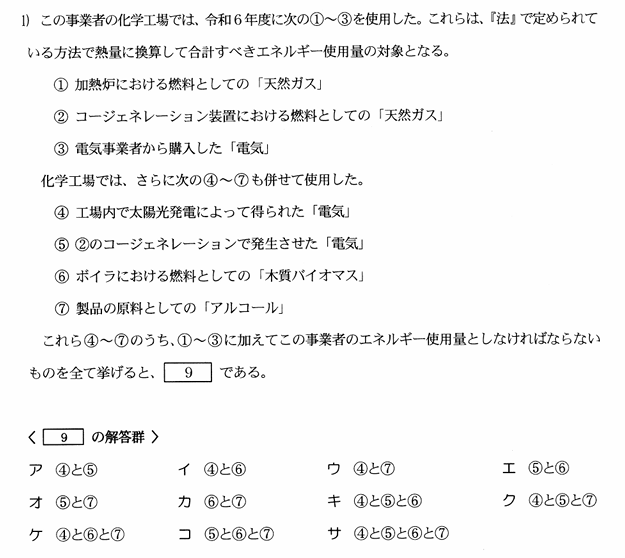

(4)エネルギーを使用する工場等における「法」の適用に関する事項 1)

(4)1)解説と解答

事業者のエネルギー使用量としなければならないもの

電気

| 電気事業者からの買電 | |

| 自家発電 | 太陽光 |

| 風力 | |

| 地熱 | |

| 水力 | |

| その他(非燃料由来の非化石) |

非化石燃料

| 黒液 | バイオガス | 廃プラスチック | アンモニア |

| 木材 | その他バイオマス | 廃油 | |

| 木質廃材 | RDF | 廃棄物ガス | |

| バイオエタノール | RPF | 混合廃材 | |

| バイオディーゼル | 廃タイヤ | 水素 |

④工場内で太陽光発電によって得られた電気 該当

⑤②のコージェネレーションで発生させた電気 非該当

⑥ボイラにおける燃料としての木質バイオマス 該当

⑦製品の原料としてのアルコール 非該当

(9)イ ④と⑥

(4)エネルギーを使用する工場等における「法」の適用に関する事項 2)

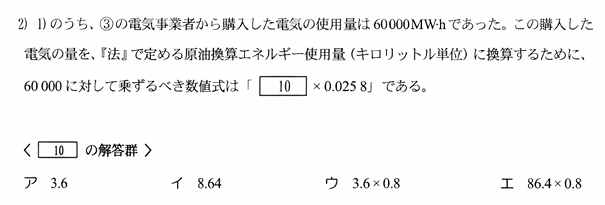

(4)2)解説と解答

原油換算エネルギー使用量〔kL〕=発熱量〔GJ〕×0.0258〔kL/GJ:原油換算係数〕

発熱量〔GJ〕=エネルギー使用量〔U〕×単位発熱量〔GJ/U〕

MW・h→GJに変換 1MW・h→3.6GJ

発電効率やエネルギー換算係数を考慮した値です。 日本では、電力を一次エネルギー(原油など)に換算する際に、 1MWh = 8.64GJ という係数が使われることがあります。

これは単純な物理換算ではなく、発電所でのエネルギー損失や燃料の熱量などを含めた政策的な換算係数なんです。

(10)イ 8.64

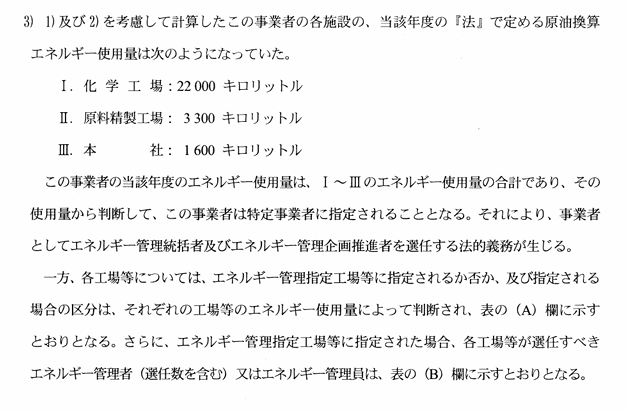

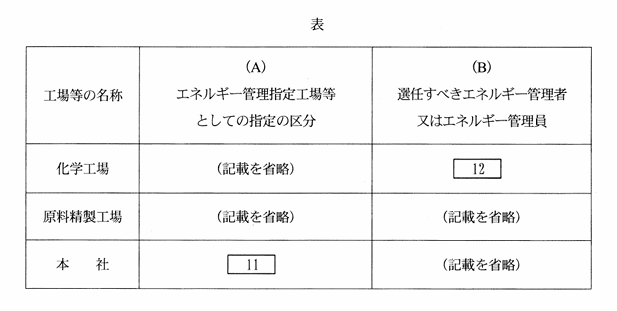

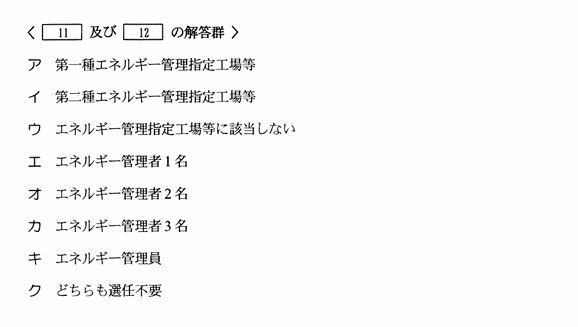

(4)エネルギーを使用する工場等における「法」の適用に関する事項 3)

(4)3)解説と解答

本社 1600キロリットル

第8条、第17条 エネルギー管理指定工場等の区分

| エネルギー管理指定工場等の区分 | 原油換算エネルギー使用量 |

| 第一種エネルギー管理指定工場等 | 3000キロリットル |

| 第二種エネルギー管理指定工場等 | 1500キロリットル |

化学工場 22000キロリットル

第3条 法第11条第1項 政令でエネルギー管理者の選任基準

1コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等

| 10万キロリットル未満 | 1人 |

| 10万キロリットル以上 | 2人 |

2それ以外の第一種エネルギー管理指定工場等

| 2万キロリットル未満 | 1人 |

| 2万キロリットル以上5万キロリットル未満 | 2人 |

| 5万キロリットル以上10万キロリットル未満 | 3人 |

| 10万キロリットル以上 | 4人 |

(11)イ 第二種エネルギー管理指定工場等 (12)オ エネルギー管理者2名

問題2 エネルギー情勢・政策、エネルギー概論

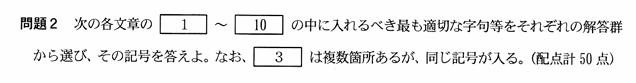

(1)国際単位系(SI)

(1)解説と解答

N=kg・m/s2

J=W・s W・s=J

1kw・h=3600kw・s

=3600J

(1)オ kg・m/s2 (2)イ 3600

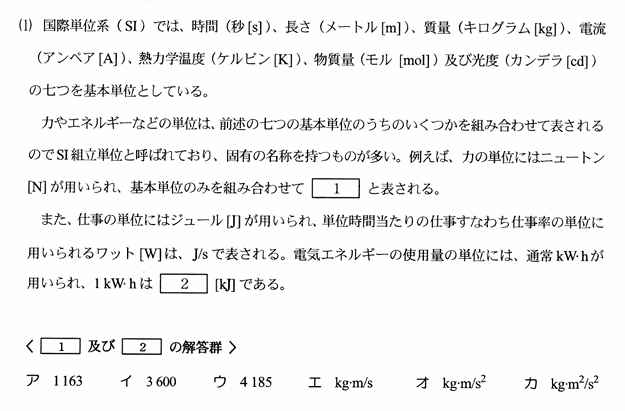

(2)熱力学の法則

(2)解説と解答

エネルギー保存の法則を熱力学系に適用したもので、内部エネルギーの変化は系に供給される熱量から外部に行った仕事量を差し引いたものに等しいと定義される

ΔU=Q−W ΔU内部エネルギーの変化 Q系に加えられた熱量 W系が外部にした仕事

温度の異なる2つの熱源の間で動作する可逆な熱力学サイクル

(3)ウ 内部エネルギー (4)エ 可逆過程

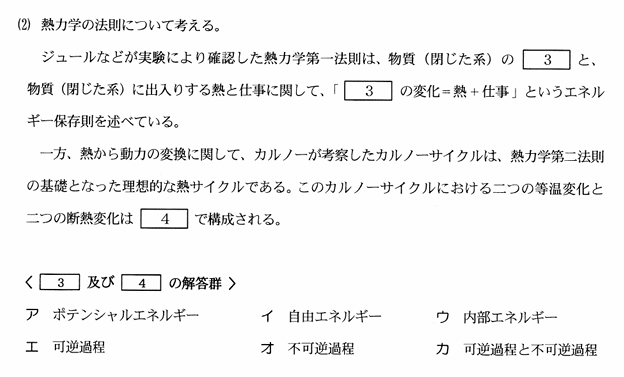

(3)熱力学の法則

(3)解説と解答

電磁気エネルギーと力学的エネルギーとの相互において100%効率での変換が可能

回生エネルギー 運動エネルギーを電気エネルギーとして回収し、再利用する省エネルギー技術

ヒートポンプ 空気などの熱源から熱エネルギーを取り出す

(5)ケ 電磁気エネルギーと力学的エネルギーとの相互において (6)オ 回生 (7)ア ヒートポンプ

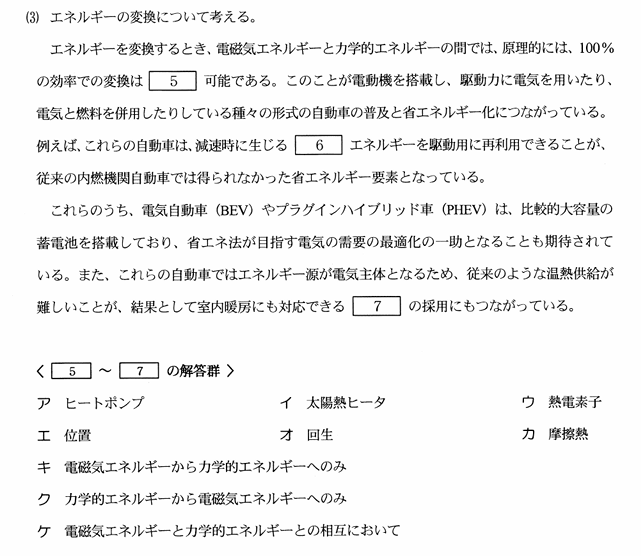

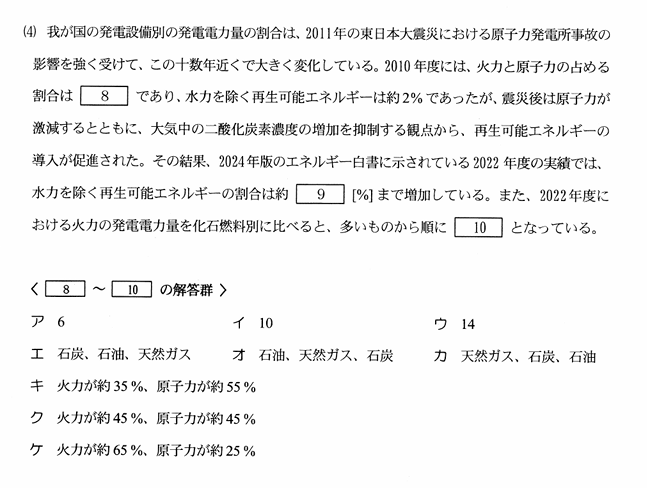

(4)発電設備別の発電電力量

(4)解説と解答

2022年度エネルギー需給実績参照 資源エネルギー庁参照

(8)ケ 火力が約65%、原子力が約25% (9)ウ 14 (10)カ 天然ガス、石炭、石油

問題3 エネルギー管理技術の基礎

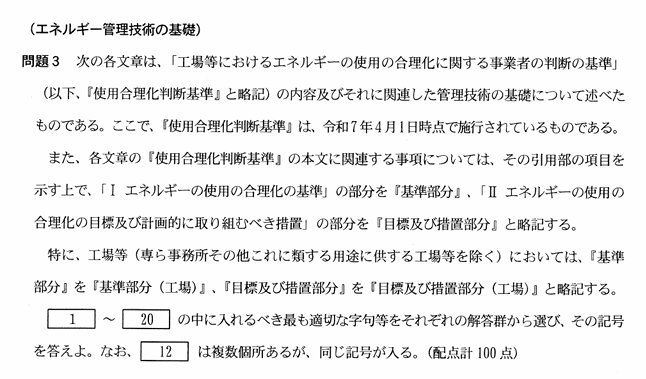

(1)工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準

(1)解説と解答

事業者が遵守すべき判断基準・指針

全ての事業者が、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等を適切かつ有効に実施するために、「工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」、「工場等における非化石エネルギーへの転換に関する事業者の判断の基準」、「工場等における電気の需要の最適化に資する措置に関する事業者の指針」を公表している。

エネルギー消費設備ごとの管理標準の策定や非化石転換に関する目標の設定等を行うことで、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に努めなければなりません。

工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準

Ⅲ調和規定 非化石エネルギーへの転換に関する措置が、エネルギーの使用の合理化に関する措置の効果を著しく妨げることの無いように留意すべき点について規定

(1)イ 管理標準の策定 (2)カ 目標の設定 (3)ク エネルギー使用の合理化を著しく妨げることの無いように留意

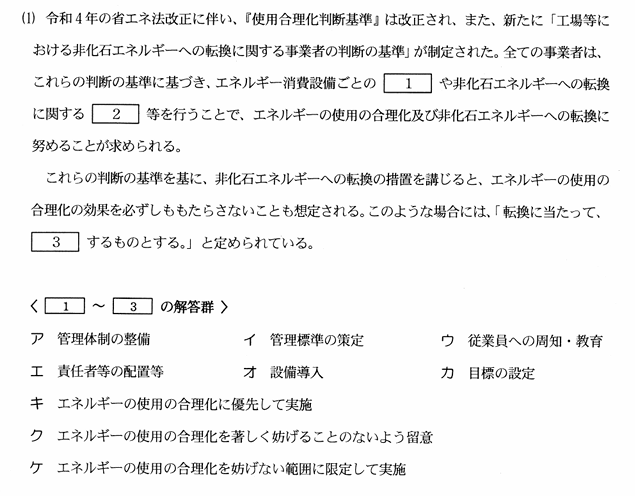

(2)気体の比熱

(2)解説と解答

アボガドロ数 一モルの物質が持つ粒子の数を表す数値

ガス定数 理想気体の状態方程式における物理定数

比熱比は、定圧比熱と定容比熱の比として定義

定圧比熱と定容比熱の差は気体定数=ガス定数

(4)イ ガス定数

(3)酸素空気量の計算

(3)解説と解答

水素分子1mol燃焼に必要な酸素分子は0.5mol

水素1㎥N燃焼に必要な酸素は0.5㎥N

求めるべき酸素富化空気の酸素濃度は25%なので酸素富化空気1㎥Nに対して0.25㎥Nの酸素がある。

酸素は0.5㎥Nの時、酸素富化空気は2.0㎥N

(5)ウ 2.0

(4)熱伝導の計算

(4)解説と解答

熱通過量Q=比例定数K×(高温側温度tf1−低温側温度tf2)/壁の厚さt

比例定数Kは熱伝導率(W/(m・K))

640=0.2×(880-80)/t

t=0.2×800/640 t=0.25 mをmmに直すと t=250

(6)ウ 2.5

(5)熱抵抗の計算

(5)解説と解答

熱抵抗Rc=(高温側温度tf1−低温側温度tf2)/熱流束q

Rc=(50−20)/400

Rc=30/400 =0.075 =7.5×10^-2

(7)イ 7.5

(6)ステファン・ボルツマンの計算

(6)解説と解答

放射強度I=放射率ε×ステファンボルツマン定数σ×絶対温度T^4

放射強度 点状の放射源からある方向へ時間あたりに放射される放射エネルギーを表す物理量

放射強度I=0.8×5.67×10^-8×500^4 =2835 WからkWへ変換

(8)ウ 2.8

(7)乾き度の定義

(7)解説と解答

乾き度 蒸気中の乾燥した蒸気の質量と全体の蒸気の質量に対する割合

(9)イ 質量

(8)換算蒸発量の計算式

(8)解説と解答

換算蒸発量 (kg/h)=実際蒸発量 (kg/h)×(発生蒸気の比エンタルピ (kJ/kg)−給水の比エンタルピ (kJ/kg))/基準蒸発の蒸発熱 (2257 kJ/kg)

(10)ア hs-hw/2257

(9)火力発電燃料の計算

(9)解説と解答

PG=BH×η/3600

PG:発電量[W] B:燃料消費量 [kg/h] H :燃料の発熱量 [kJ/kg] η:効率[%]

100=B/3600×39.1×0.38 B=24229[kg/h]

(11)ア 2.4

(10)空気調和設備

(10)解説と解答

2 エネルギー消費設備等に関する事項

2―1 専ら事務所その他これに類する用途に供する工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項

(1) 空気調和設備、換気設備に関する事項

① 空気調和設備、換気設備の管理

カ.空気調和機設備が同一区画において複数の同機種の空気調和機で構成され、又は種類の異なる複数の空気調和機で構成されている場合は、混合損失の防止や負荷の状態に応じ、稼働台数の調整又は稼働機器の選択により空気調和機設備の総合的なエネルギー効率を向上させるように管理標準を設定して行うこと。

(12)イ 稼働台数 (13)ウ 混合損失

(11)三相誘導電動機の計算

(11)解説と解答

W=√3×V×I×η×t

W:電力量[W・h] V:電圧[V] I:電流[A] t:時間[h]

電動機の1時間の電力量を考える

W=√3×400×20×0.85×(20/60) 20分間20Aの電力量

W=3921[W・h]

W=√3×400×30×0.85×(40/60) 40分間30Aの電力量

W=11764[W・h]

W=3921+11764 =15685[W・h] =15.7[kW・h]

(14)ア 16

(12)平均電力の計算

(12)解説と解答

電力量(J)に変換して比較する

2000kW、30分間 W=2000×30×60 =3600000J

9時から9時20分、700kW・h W=700×60×60 =2520000J

残り10分間 W=3600000−2520000 =1080000J

1080000=P×10×60 P=1800kW

(15)イ 1800

(13)変圧器の損失

(13)解説と解答

負荷損=銅損+漂遊負荷損

銅損 Pc=I^2×R

漂遊負荷損 銅損の10~25%

(16)イ 負荷電流の2乗

(14)コンデンサの計算

(14)解説と解答

皮相電力S=有効電力P/力率cosθ

S=400/0.8 =500kVA

無効電力Q=皮相電力S×sinθ

Q=500×0.6 =300kvar

無効電力が300kvarなのでコンデンサも同等の300kvarを設置すれば有効電力分のみとなる。

(17)ウ 300

(15)電動機の計算式

(15)解説と解答

回転速度Ns=120f/P

すべりs=NsーN/Ns N回転速度

代入、120f(1−s)/P

(18)エ 120f(1−s)/P

(16)電気化学システム

(16)解説と解答

電気化学システム 電気エネルギーと化学エネルギーを直接変換するシステム

主に二つの電極(アノードとカソード)とイオン伝導体である電解質から構成されています。

(19)ア イオン

(17)照明の計算式

(17)解説と解答

E = (F × U × M × N) / A

E:照度(lx)

F:光源の全光束(lm, ルーメン)

U:照明率

M:保守率

A:照らす面積(m²) N :光源個数

(20)イ E・A/(F・U・M)

コメント